子どもの歯の予防と虫歯対策

こんにちは!ほほえみ歯科です!

子どもの歯の予防と虫歯対策

はじめに

子どもの健やかな成長において、歯の健康は非常に重要な要素です。乳歯は将来の永久歯の土台となるだけでなく、子どもの食事、発音、そして自己肯定感にも大きく影響します。しかし、日本の12歳児の約5割が虫歯を経験しているという調査結果があり、多くの子どもたちが歯の問題に直面しています。本稿では、子どもの歯の健康を守るための予防策と虫歯対策について、最新の知見を交えながら詳しく解説します。

子どもの歯の発達と特徴

乳歯と永久歯の違い

乳歯は生後6ヶ月頃から生え始め、通常3歳頃までに20本揃います。その後、6歳前後から乳歯が抜け落ち、永久歯に生え変わる過程が始まります。乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く、虫歯になりやすい特徴があります。また、乳歯の状態は永久歯の健康にも影響するため、乳歯の段階からの適切なケアが非常に重要です。

子どもの歯が虫歯になりやすい理由

子どもの歯が虫歯になりやすい理由はいくつかあります。まず、乳歯はエナメル質や象牙質が永久歯より薄いため、酸による溶解が早く進みます。また、子どもは自分で適切な歯磨きを行うスキルがまだ十分に発達していないため、磨き残しが生じやすくなります。さらに、甘いお菓子や飲み物を好む傾向があり、頻繁な糖分摂取が虫歯リスクを高めています。

虫歯のメカニズムと影響

虫歯ができる仕組み

虫歯は単なる「穴」ではなく、複雑な過程を経て形成されます。口腔内の細菌(特にミュータンス菌)が食べ物に含まれる糖分を分解する際に酸を生成し、この酸がエナメル質を溶かしていきます。この過程が繰り返されることで、エナメル質が徐々に破壊され、最終的に象牙質や歯髄(神経)にまで達する深い虫歯へと進行します。

乳歯の虫歯が及ぼす長期的影響

「どうせ抜けるから」と乳歯の虫歯を放置することは危険です。乳歯の虫歯は以下のような様々な問題を引き起こす可能性があります:

- 痛みや感染による食事や睡眠の質の低下

- 歯の早期喪失による発音の問題

- 隣接する歯への虫歯の拡大

- 歯並びや咬合(かみ合わせ)の問題

- 永久歯の発育への悪影響

- 全身の健康への影響

効果的な虫歯予防法

適切な歯磨き習慣の確立

子どもの歯を守る最も基本的な方法は、適切な歯磨き習慣を幼い頃から確立することです。以下のポイントを押さえましょう:

- 1日2回(朝食後と就寝前)の歯磨きを習慣化する

- 子どもの年齢に適した歯ブラシと歯磨き粉を選ぶ

- フッ素配合の歯磨き粉を適量使用する(米粒大〜小豆大)

- 小学校低学年までは保護者が仕上げ磨きを行う

- 歯と歯ぐきの境目や奥歯の溝など、磨き残しやすい場所に注意する

フッ素の活用

フッ素は虫歯予防に非常に効果的な成分です。フッ素はエナメル質を強化し、初期の虫歯を修復する効果があります。家庭でのフッ素利用方法としては:

- フッ素配合歯磨き粉の使用

- 洗口用フッ素液によるうがい(学童期以降)

- 定期的な歯科医院でのフッ素塗布

これらの方法を組み合わせることで、虫歯予防効果を高めることができます。多くの研究によると、フッ素の適切な使用により虫歯リスクを30〜50%低減できるとされています。

シーラント処置

シーラントは奥歯の溝を埋めるプラスチック性の材料で、歯科医院で行う予防処置です。奥歯の複雑な溝は歯ブラシの毛先が届きにくく、虫歯になりやすい部位です。シーラントを施すことで、これらの溝を保護し、虫歯リスクを大幅に減らすことができます。特に永久歯の奥歯が生えてきた時期(6〜7歳頃と12歳頃)にシーラント処置を検討すると良いでしょう。

食生活と虫歯予防

砂糖の摂取と虫歯の関係

砂糖の摂取頻度と虫歯の発生には密接な関連があります。重要なのは砂糖の「量」だけでなく「頻度」です。一日中何度も砂糖を含む食品や飲料を摂取すると、口の中が常に酸性状態になり、虫歯リスクが高まります。

虫歯予防に配慮した食習慣

虫歯予防のためには、以下のような食習慣に気をつけましょう:

- おやつの時間を決め、だらだら食べを避ける

- 就寝前の甘い飲食物を控える(夜間は唾液の分泌が減少するため)

- 食事の後に水を飲んで口をすすぐ習慣をつける

- キシリトール配合のガムやタブレットを活用する

- 野菜や果物など、咀嚼を促す食品を積極的に取り入れる

- 緑茶にはフッ素が含まれ、抗菌作用もあるため飲用を勧める

キシリトールの効果

キシリトールは、虫歯の原因菌であるミュータンス菌の増殖を抑制する効果があります。砂糖の代わりにキシリトールを使用した食品を選ぶことで、甘味を楽しみながら虫歯予防ができます。特に食後に5分程度キシリトールガムを噛むことで、唾液の分泌が促され、口内環境が改善されます。

定期的な歯科検診の重要性

早期発見・早期治療のメリット

定期的な歯科検診は、虫歯の早期発見・早期治療に不可欠です。虫歯は初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないため、気づいたときには進行していることが少なくありません。3〜6ヶ月に一度の定期検診を習慣にすることで、以下のメリットがあります:

- 初期虫歯の段階で発見できる(治療が簡単で痛みも少ない)

- 予防処置(フッ素塗布やシーラント)を適切なタイミングで受けられる

- 口腔衛生状態や歯並びの問題を早期に把握できる

- 歯科医院に慣れることで、歯科恐怖症を防止できる

子どもが歯医者を怖がらないためのアプローチ

多くの子どもが歯科医院に恐怖感を抱いています。この恐怖心を軽減するためには:

- 「怖い場所」と思わせないよう、定期検診から始める

- 歯科医院選びは小児歯科や子どもに慣れた歯科医院を選ぶ

- 歯医者さんごっこなどで、事前に慣らす

- 歯医者に行くことをポジティブに伝える(罰や脅しにしない)

- 親自身が歯医者に対してネガティブな態度を見せない

年齢別の口腔ケアのポイント

乳幼児期(0〜3歳)

- 乳歯が生え始めたら、ガーゼや指歯ブラシで優しく拭く

- 1歳半頃から柔らかい歯ブラシで磨き始める

- 仕上げ磨きは必須(膝に頭を乗せる姿勢など安定した体勢で)

- 哺乳瓶でジュースなどの甘い飲み物を与えない

- 就寝中の授乳や哺乳瓶の長時間使用を避ける(「哺乳瓶う蝕」のリスク)

幼児期(4〜6歳)

- 自分で磨く習慣をつけさせるが、仕上げ磨きは継続

- 鏡を見ながら磨く練習をさせる

- 歯磨き時のルーティンを作り、楽しい活動にする

- 歯ブラシの持ち方や動かし方を教える

- フッ素配合歯磨き粉の適切な使用(米粒大〜小豆大)

学童期(7〜12歳)

- 永久歯の生え変わり時期の特別なケア

- デンタルフロスの導入(特に永久歯の隣接面)

- 部活動などでの水分補給は水を基本とする

- 自分で責任を持って歯磨きができるよう指導する

- 歯並びの問題が見られたら矯正歯科を検討

子どもの歯を守るための家族の役割

親の模範的行動の重要性

子どもは親の行動を見て学びます。親自身が良好な口腔ケア習慣を実践することで、子どもに良い影響を与えることができます。家族で一緒に歯磨きする時間を設けるなど、口腔ケアを家族の習慣として確立することが大切です。

兄弟姉妹間の良い影響

兄弟姉妹間の良い競争や協力は、歯磨き習慣の定着に役立ちます。例えば、「誰が一番丁寧に磨けるか」といった前向きな競争や、年長の子どもが年少の子どもに教える機会を作ることで、全員の口腔衛生意識を高めることができます。

まとめ

子どもの歯の健康は、一生の健康の基盤となる重要な要素です。適切な歯磨き習慣の確立、フッ素の活用、バランスの取れた食生活、そして定期的な歯科検診という4つの柱を中心に、家族全体で取り組むことが大切です。子どもの成長段階に合わせたケア方法を実践し、「虫歯ゼロ」を目指しましょう。子どもに歯の大切さを教え、正しい習慣を身につけさせることは、親から子どもへの最高の贈り物の一つとなるでしょう。

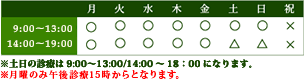

最新の設備と優しいスタッフが揃った、高槻市おすすめ、ほほえみ歯科では怖くない、安心の治療を提供致します!

是非、ご来院ください。